接口请求重试策略

前言

-

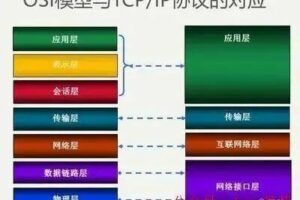

网络延迟(Network Latency):网络延迟是网络通信中常见的问题之一。它指的是数据从发送端到接收端的传输时间,通常由网络拥塞、网络拓扑、距离等因素影响。高网络延迟可能导致接口请求超时或失败,因为请求在规定时间内未能到达目标服务器或返回结果。 -

服务器故障(Server Outage):服务器故障是接口请求失败的另一个常见原因。服务器可能因硬件故障、软件崩溃、过载或维护而导致无法响应请求。在这种情况下,客户端可能会收到连接错误或服务器不可用的错误信息。 -

服务器拥堵(Server Congestion):当服务器处理大量请求时,可能会发生拥堵,导致响应时间变慢或请求失败。这通常发生在服务器负载过高的情况下,特别是在高流量时段。 -

DNS解析问题:如果域名解析出现问题,客户端无法找到目标服务器的IP地址,导致请求失败。这可能是由于DNS服务器故障、域名配置错误或网络问题引起的。 -

安全策略拦截:防火墙、安全代理或其他安全策略可能会拦截特定类型的请求,导致接口请求失败。这通常是出于安全考虑,以保护网络免受潜在威胁。 -

客户端错误:客户端错误可能导致接口请求失败。这包括请求的格式不正确、认证问题、权限不足或无效的请求参数等。 -

第三方服务故障:如果接口请求涉及依赖的第三方服务,当这些服务出现故障或不稳定时,接口请求可能会受到影响。 -

网络断开连接:在移动设备或不稳定的网络环境下,网络连接可能会中断,导致接口请求失败。这可能是瞬时问题,也可能需要重新建立连接。 -

请求超时:如果接口请求的超时设置过低,且服务器响应时间较长,那么请求可能会在超时之前失败。 -

并发请求过多:如果客户端同时发起大量请求,服务器可能无法及时处理所有请求,导致某些请求失败。

-

提高数据可用性:接口请求可能会因各种原因而失败,如网络问题、服务器故障、安全策略拦截等。通过实施请求重试机制,系统能够在初次请求失败时,尝试重新发送请求,增加了成功获取数据的机会。这有助于提高数据的可用性,确保用户可以访问所需的信息。 -

应对瞬时问题:有些接口请求失败可能是瞬时问题,例如网络中断或服务器短暂的过载。在这种情况下,重试请求通常能够成功,而不需要用户等待太长时间或手动重试请求。 -

提高系统稳定性:通过请求重试,系统可以更好地处理不稳定的情况。如果一个接口请求失败,系统可以在后续的尝试中成功,从而保持正常运行,而不至于崩溃或陷入不可用状态。 -

减少用户干扰:当接口请求失败时,用户可能会受到干扰,特别是如果他们正在等待某些数据或执行特定操作。通过自动重试请求,系统可以减少用户受到的负面影响,提供更好的用户体验。 -

最小化手动干预:如果没有请求重试机制,用户可能会被迫手动尝试多次请求,这不仅繁琐,还可能导致用户流失。通过自动重试,用户不需要自己处理接口请求失败,系统可以在后台处理问题。 -

降低维护成本:如果没有请求重试机制,运维人员可能需要更多的手动干预来处理接口请求失败的情况。请求重试可以降低维护成本,减少了需要手动修复问题的需求。 -

应对高并发:在高并发情况下,服务器可能会临时超负荷,导致请求失败。通过请求重试,系统可以更好地处理并发请求,减轻服务器负载。

-

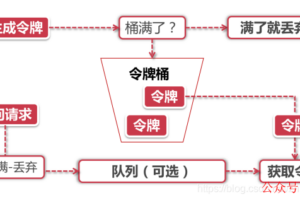

策略: 线性重试策略是指在每次重试之间等待固定的时间间隔,然后继续重试。例如,每隔1秒重试一次。 -

适用情况: 线性重试适用于知道问题通常在较短时间内解决的情况,例如网络中断或服务器过载。它适用于瞬时问题,可以在短时间内恢复。

-

策略: 指数退避策略是指在每次重试之间等待时间逐渐增加的策略。例如,第一次重试等待1秒,第二次等待2秒,第三次等待4秒,以此类推。 -

适用情况: 指数退避适用于不确定问题解决时间的情况,或者服务器处于持续过载状态。它有助于减轻服务器负载,因为它会在初始重试时给服务器更多时间来恢复。

-

策略: 随机退避策略是指在每次重试之间等待随机时间间隔的策略。随机时间间隔可以在一定范围内随机选择。 -

适用情况: 随机退避适用于减少请求重试的竞争情况。当多个客户端同时重试请求时,随机退避可以分散请求的发送时间,减少请求的集中性,从而减轻服务器负载。

-

线性重试策略:适用于瞬时问题和问题通常在较短时间内解决的情况。它可以提供快速的重试,并在问题解决后立即恢复正常操作。 -

指数退避策略:适用于不确定问题解决时间的情况,或者服务器持续过载的情况。它有助于减轻服务器负载,但可能需要更长时间来稳定。 -

随机退避策略:适用于竞争性重试情况,其中多个客户端同时重试请求。随机退避可以减少请求的集中性,分散请求的发送时间,从而减轻服务器压力。

-

数据可用性需求:首先,需要明确数据可用性对于应用的重要性。某些应用可能对数据的实时性要求非常高,而另一些应用则可以容忍一定的数据延迟。 -

请求类型:不同类型的请求可能具有不同的可用性需求。一些请求可能只是信息性的,而另一些请求可能是关键的交易操作。 -

请求成本:考虑每次请求的成本,包括时间、网络流量和服务器资源。如果请求代价很高,可能需要更多的重试机会。 -

系统性能:确保系统具有足够的性能来处理重试请求,以免过多的重试对服务器负载产生负面影响。

-

有限次数重试:通常,建议将最大尝试次数限制在一个合理的范围内,例如3到5次。这允许一定程度的容错,但避免无限重试,从而可能浪费资源并导致性能问题。 -

逐级递减:一种常见的策略是使用逐级递减的最大尝试次数。例如,第一次尝试5次,如果失败,第二次尝试3次,如果再次失败,第三次尝试2次,以此类推。这种策略可以平衡数据可用性和性能。 -

时间限制:考虑将时间限制与最大尝试次数结合使用。例如,可以规定每次重试之间的时间间隔,并设置总的最大等待时间。如果超过了总等待时间,请求可能会被放弃。

-

查询操作:典型的查询操作通常是幂等的。例如,获取用户信息或产品详情的请求可以无限制地重试,不会对数据造成不一致性。 -

更新操作:更新操作也可以是幂等的。例如,如果更新操作是将某个字段设置为特定值,重复的请求不会改变这个字段的值,因此是幂等的。 -

删除操作:删除操作也应该是幂等的。如果一个请求删除一个资源,再次删除相同的资源应该产生相同的结果。

-

唯一标识符:每个请求应该具有唯一的标识符,使服务器能够识别重复的请求并进行幂等处理。 -

状态检查:在处理请求之前,服务器可以检查资源的当前状态,以确保请求操作仍然有效。如果资源已更改,服务器可以拒绝重复请求。 -

使用幂等HTTP方法:在HTTP中,GET、HEAD、PUT、DELETE等方法被认为是幂等的,而POST方法通常不是。因此,使用幂等方法可以提高幂等性。

-

设置适当的超时时间: 在发起请求时,设置适当的超时时间是很重要的。这可以确保当请求花费过长时间才能得到响应时,客户端不会无限等待。一般来说,超时时间应该根据请求类型和性质来确定。例如,对于实时查询,可以设置较短的超时时间,而对于复杂的数据传输,可以设置较长的超时时间。 -

超时重试: 如果请求超时,可以实施超时重试策略。这意味着当请求超时时,客户端可以尝试重新发送相同的请求。通常,每次重试可以逐渐增加超时时间,以确保在网络状况好转之前能够成功获得响应。 -

状态检查和重试: 在接口请求中,服务器可以返回状态信息,以指示请求是否已经在后台处理。如果服务器返回了类似于”正在处理”的状态,客户端可以定期轮询请求的状态,并等待请求完成。这可以减少不必要的重试。 -

异步请求: 对于一些潜在的长时间运行的请求,可以采用异步请求策略。客户端发送请求后,不立即等待响应,而是定期检查响应状态或从服务器推送的通知,从而避免长时间的同步等待。 -

避免过多的重试: 过多的重试可能对服务器和网络造成不必要的负担。因此,应谨慎选择何时进行重试,以避免不必要的请求流量。 -

监控和日志记录: 实施监控和日志记录,以追踪请求的超时和延迟情况。这有助于及时发现问题并进行干预。 -

CDN和缓存: 使用CDN(内容分发网络)和缓存可以帮助减少请求的延迟,因为它们可以将内容靠近用户,并提供快速的响应。 -

网络质量探测: 在某些情况下,可以实施网络质量探测,以检查网络的稳定性和延迟情况,并根据结果调整请求策略。 -

弹性设计: 在系统设计中,可以采用弹性设计,以容忍短暂的网络问题。这可以通过使用冗余服务器、负载均衡和自动故障切换来实现。 -

用户友好的错误处理: 当请求因超时或延迟而失败时,客户端应该提供用户友好的错误信息,而不是令用户感到困惑的技术细节。

<dependency>

<groupId>org.springframework.retry</groupId>

<artifactId>spring-retry</artifactId>

</dependency>

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.retry.backoff.FixedBackOffPolicy;

import org.springframework.retry.policy.SimpleRetryPolicy;

import org.springframework.retry.support.RetryTemplate;

@Configuration

public class RetryConfig {

@Bean

public RetryTemplate retryTemplate() {

RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();

// 配置重试策略

SimpleRetryPolicy retryPolicy = new SimpleRetryPolicy();

retryPolicy.setMaxAttempts(3); // 设置最大重试次数

retryTemplate.setRetryPolicy(retryPolicy);

// 配置重试间隔

FixedBackOffPolicy backOffPolicy = new FixedBackOffPolicy();

backOffPolicy.setBackOffPeriod(1000); // 重试间隔(毫秒)

retryTemplate.setBackOffPolicy(backOffPolicy);

return retryTemplate;

}

}

import org.springframework.retry.annotation.Backoff;

import org.springframework.retry.annotation.Retryable;

import org.springframework.stereotype.Service;

@Service

public class ApiService {

@Retryable(value = {CustomException.class}, maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000))

public String makeApiRequest() throws CustomException {

// 发起接口请求

// 如果发生CustomException异常,将重试最多3次,每次重试之间等待1秒

// 如果请求成功,不会进行重试

}

}

-

delay:指定初始重试间隔的毫秒数。默认值为0。在每次重试尝试之后,间隔会根据multiplier属性进行调整。 -

maxDelay:指定最大的重试间隔时间。默认值为0,表示没有最大限制。 -

multiplier:指定重试间隔的增长倍数。默认值为1。如果设置为2,每次重试间隔会是前一次的两倍。 -

random:如果设置为true,将在每次重试间隔中引入随机性。默认值为false。随机性可以有助于避免在高并发情况下的“重试风暴”。 -

randomFactor:如果启用了随机性(random为true),则可以使用此属性设置随机因子。随机因子是介于0和1之间的值,用于计算随机间隔。默认值为0.5。 -

maxAttempts:用于指定不同的退避策略和不同的最大重试次数。它表示要应用的特定退避策略的最大重试次数。默认值为0,表示没有特定的最大重试次数。

-

固定重试间隔: 如果你想要固定的重试间隔,可以设置delay属性,而不使用maxDelay或multiplier。

@Retryable(value = {CustomException.class}, maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000))

public void myMethod() {

// 固定重试间隔为1秒

}

-

指数递增的重试间隔: 如果你希望重试间隔随着每次重试而增加,可以设置delay和multiplier属性。例如,下面的示例会在重试尝试之间以指数方式增加间隔。

@Retryable(value = {CustomException.class}, maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2))

public void myMethod() {

// 重试间隔将从1秒开始,然后加倍增加

}

-

随机化的重试间隔: 如果你希望引入随机性,可以将random属性设置为true,并根据需要调整randomFactor。这有助于避免重试风暴。

@Retryable(value = {CustomException.class}, maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000, random = true, randomFactor = 0.5))

public void myMethod() {

// 引入随机性的重试间隔

}

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();

int maxRetries = 3;

int retries = 0;

ResponseEntity<String> response = null;

while (retries < maxRetries) {

try {

response = restTemplate.exchange(“Your API URL”, HttpMethod.GET, null, String.class);

if (response.getStatusCode() == HttpStatus.OK) {

// Request was successful

break;

}

} catch (RestClientException e) {

// Request failed, retry

retries++;

}

}

微信赞赏

微信赞赏 支付宝扫码领红包

支付宝扫码领红包